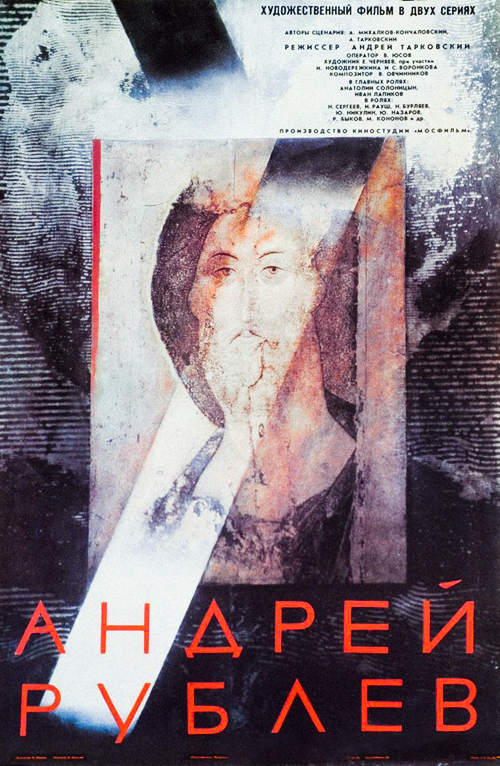

–Р–Э–Ф–†–Х–Щ –†–£–С–Ы–Х–Т

–Р–Э–Ф–†–Х–Щ –†–£–С–Ы–Х–Т

—А–µ–ґ–Є—Б—Б–µ—А: –Р–љ–і—А–µ–є –Ґ–∞—А–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є

* –Ъ–∞–љ–љ—Б–Ї–Є–є –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ—Л–є –Ї–Є–љ–Њ—Д–µ—Б—В–Є–≤–∞–ї—М, –§—А–∞–љ—Ж–Є—П, 1969: –њ—А–Є–Ј –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є —Д–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Ї–Є–љ–Њ–Ї—А–Є—В–Є–Ї–Њ–≤ –§–Ш–Я–†–Х–°–°–Ш.

* –Я—А–Є–Ј —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Є–љ–і–Є–Ї–∞—В–∞ –Ї–Є–љ–Њ–ґ—Г—А–љ–∞–ї–Є—Б—В–Њ–≤, 1971: –ї—Г—З—И–Є–є –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л–є —Д–Є–ї—М–Љ.

* –§–Є–љ—Б–Ї–∞—П –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–∞—П –Ї–Є–љ–Њ–њ—А–µ–Љ–Є—П –Ѓ—Б—Б–Є, 1973: –ї—Г—З—И–Є–є –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л–є —Д–Є–ї—М–Љ.

–Т–љ–µ –≤—Б—П–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є—П, «–Р–љ–і—А–µ–є –†—Г–±–ї—С–≤» — —Б–∞–Љ—Л–є –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–љ—Л–є —Д–Є–ї—М–Љ –Р–љ–і—А–µ—П –Ґ–∞—А–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —А–µ–≥—Г–ї—П—А–љ–Њ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –≤–Њ –≤—Б–µ—Е –Њ–њ—А–Њ—Б–∞—Е –≤ —З–Є—Б–ї–µ –ї—Г—З—И–Є—Е –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Ї–Є–љ–Њ –Є –љ—Л–љ–µ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–µ—В—Б—П –і–∞–ґ–µ —В–µ–Љ–Є, –Ї—В–Њ –≤–Њ–Њ–±—Й–µ-—В–Њ –љ–µ –њ—А–Є–µ–Љ–ї–µ—В –і—А—Г–≥–Є–µ —В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–µ–ґ–Є—Б—Б—С—А–∞. –•–Њ—В—П —Б—Ж–µ–љ–∞—А–Є–є «–°—В—А–∞—Б—В–Є –њ–Њ –Р–љ–і—А–µ—О», –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л–є –Є–Љ –µ—Й—С –≤ 1964 –≥–Њ–і—Г (—В–Њ–≥–і–∞ –Ґ–∞—А–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ—Г –±—Л–ї–Њ —В—А–Є–і—Ж–∞—В—М –і–≤–∞, –∞ –Ї —Б—К—С–Љ–Ї–∞–Љ –њ—А–Є—Б—В—Г–њ–Є–ї –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј –≤ «–≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–µ –•—А–Є—Б—В–∞») —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ–Њ —Б –Р–љ–і—А–µ–µ–Љ –Ъ–Њ–љ—З–∞–ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ, —Б—А–∞–Ј—Г –ґ–µ –≤—Л–Ј–≤–∞–ї –Ї—А–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–љ–Є—П –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Њ–≤ –Є –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–Њ–≤–µ–і–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б—В–∞–ї–Є —Г–њ—А–µ–Ї–∞—В—М –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л—Е –∞–≤—В–Њ—А–Њ–≤ –≤ —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –љ–µ—В–Њ—З–љ–Њ—Б—В—П—Е, –±–Њ–ї–µ–µ —В–Њ–≥–Њ — –≤ —П–≤–љ–Њ–є –Љ–Њ–і–µ—А–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–є –Њ –†—Г—Б–Є –Ї–Њ–љ—Ж–∞ XIV — –љ–∞—З–∞–ї–∞ XV –≤–µ–Ї–∞. –Р —Г–ґ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ —Б–Ї–∞–љ–і–∞–ї—Л, —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞–≤—И–Є–µ —Н—В—Г –Љ–љ–Њ–≥–Њ—Б—В—А–∞–і–∞–ї—М–љ—Г—О –ї–µ–љ—В—Г –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е –ї–µ—В, –≤–њ–ї–Њ—В—М –і–Њ –µ—С –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–∞ –љ–∞ —Н–Ї—А–∞–љ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –і–µ–Ї–∞–±—А–µ 1971-–≥–Њ (–Ї–∞–Ї –љ–Є –Ј–∞–±–∞–≤–љ–Њ, –∞–Ї–Ї—Г—А–∞—В –≤ –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ-—Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–µ –†–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–Њ!), —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –љ–∞–Љ–µ—А–µ–љ–љ–Њ —Г–≤–Њ–і–Є–ї–Є –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –Њ—В –њ–Њ–і–ї–Є–љ–љ–Њ–є —Б—Г—В–Є —Н—В–∞–њ–љ–Њ–≥–Њ —В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞ –Ї–Є–љ–Њ. –Ш –њ–Њ–і—З–∞—Б –љ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є–ї–Є —Б–Љ—Л—Б–ї –≤—Б–µ—Е –њ—А–µ—В–µ–љ–Ј–Є–є –ї–Є—И—М –Ї –Љ–µ–ї–Ї–Є–Љ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В—П–Љ –Є –і–∞–ґ–µ –Ї —Д–µ–ї—М–µ—В–Њ–љ–љ—Л–Љ –±–∞–є–Ї–∞–Љ –≤ –ґ—Г—А–љ–∞–ї–µ «–Ъ—А–Њ–Ї–Њ–і–Є–ї» –Њ —В–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї –Љ–Њ—Б—Д–Є–ї—М–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Є–є —А–µ–ґ–Є—Б—Б—С—А —З—Г—В—М –љ–µ —Б–ґ—С–≥ –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Є–є —Б–Њ–±–Њ—А –≤–Њ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–µ, –∞ –µ—Й—С –љ–∞ —Б—К—С–Љ–Ї–∞—Е –Њ—В–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ –Є–Ј–і–µ–≤–∞–ї—Б—П –љ–∞–і –љ–µ—Б—З–∞—Б—В–љ—Л–Љ–Є –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л–Љ–Є.

–°—В—А–∞–љ–љ–Њ –Є–љ–Њ–µ: –Њ—В–Љ–µ—З–∞—П –±–µ–Ј—Г—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ–µ –љ–Њ–≤–∞—В–Њ—А—Б—В–≤–Њ –Р–љ–і—А–µ—П –Ґ–∞—А–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤ –ґ–∞–љ—А–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Њ-–±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Є–љ–Њ, –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –Ї—А–Є—В–Є–Ї–Є –њ–Њ—З—В–Є –љ–µ —Б—В—А–µ–Љ–Є–ї–Є—Б—М –њ–Њ–љ—П—В—М, –Њ—В–Ї—Г–і–∞ –≤–і—А—Г–≥ –≤–Ј—П–ї—Б—П —Н—В–Њ—В –њ–Њ—В—А—П—Б–∞—О—Й–Є–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ј–Љ –Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є—П –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤—Й–Є–Ї–∞ –≤—Б–µ–≥–Њ –ї–Є—И—М –≤–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–є –µ–≥–Њ —А–∞–±–Њ—В–µ. –Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –њ—А–µ–і—И–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є —Г—Б–њ–µ—Е «–Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–∞ –і–µ—В—Б—В–≤–∞», —Д–Є–ї—М–Љ «–Р–љ–і—А–µ–є –†—Г–±–ї—С–≤» –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ—Л–Љ –Є —А–µ–Ј–Ї–Њ –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞—О—Й–Є–Љ –∞–≤—В–Њ—А–∞ —Г–ґ–µ –љ–∞ –љ–µ–і–Њ—Б—П–≥–∞–µ–Љ—Г—О –≤—Л—Б–Њ—В—Г, –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ —В–Њ–Љ—Г –Љ—Г–ґ–Є–Ї—Г –Є–Ј –њ—А–Њ–ї–Њ–≥–∞, –Ї—В–Њ –≤–Њ–Ј–љ–∞–Љ–µ—А–Є–ї—Б—П –њ–Њ–Ї–Њ—А–Є—В—М –≤–Њ–Ј–і—Г—И–љ–Њ–µ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–Њ —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –і–Њ–њ–Њ—В–Њ–њ–љ–Њ–≥–Њ –ї–µ—В–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –∞–њ–њ–∞—А–∞—В–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –±—Л–ї —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ—С–љ –Є–Љ –Є–Ј –њ—А–Њ—Б—В—Л—Е –Њ–≤—З–Є–љ –Є –Є–Љ–µ–≤—И–Є—Е—Б—П –њ–Њ–і—А—Г—З–љ—Л—Е —Б—А–µ–і—Б—В–≤.

–•–Њ—В—П –µ—Й—С —В–Њ—З–љ–µ–µ —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Њ –±—Л —Б—А–∞–≤–љ–Є–≤–∞—В—М –і–µ—А–Ј–Њ—Б—В—М –Є —Б–Љ–µ–ї–Њ—Б—В—М —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞, —А–µ—И–Є–≤—И–µ–≥–Њ —Б–і–µ–ї–∞—В—М —Н–њ–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –Є –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і–∞–ї—М–љ—Г—О –Ї–∞—А—В–Є–љ—Г –Њ —Б—Г–і—М–±–µ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–Њ–≥–Њ –Є–Ї–Њ–љ–Њ–њ–Є—Б—Ж–∞ –љ–∞ —Д–Њ–љ–µ —Б–Њ–±—Л—В–Є–є –њ—П—В–Є–≤–µ–Ї–Њ–≤–Њ–є –і–∞–≤–љ–Њ—Б—В–Є, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, —Б –Њ—В—З–∞—П–љ–љ–Њ–є –∞–≤–∞–љ—В—О—А–Њ–є –Њ–±—Л—З–љ–Њ–≥–Њ –њ–∞—А–љ–Є—И–Ї–Є –њ–Њ –Є–Љ–µ–љ–Є –С–Њ—А–Є—Б–Ї–∞. –Ю–љ –ґ–µ –љ–∞–Њ–±—Г–Љ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–ї—Б—П –Њ—В–ї–Є—В—М –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї –њ–Њ –Ј–∞–Ї–∞–Ј—Г –Ї–љ—П–Ј—П, —А–Є—Б–Ї—Г—П —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ–є –Є –ґ–Є–Ј–љ—М—О –і—А—Г–≥–Є—Е –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–≤, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г, –Ї–∞–Ї –≤—Л—П—Б–љ–Є—В—Б—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ —Д–Є–љ–∞–ї–µ, –Њ—Б–Њ–±–Њ–≥–Њ —Б–µ–Ї—А–µ—В–∞ –≤–Њ–≤—Б–µ –љ–µ –Ј–љ–∞–ї, –∞ –µ–≥–Њ –Њ—В–µ—Ж –њ–µ—А–µ–і —Б–Љ–µ—А—В—М—О —В–∞–Ї –Є –љ–µ —Г—Б–њ–µ–ї —А–∞—Б–Ї—А—Л—В—М —Н—В—Г «—В–∞–є–љ—Г –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞».

–І–µ–≥–Њ –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ–ї—М–Ј—П —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –њ—А–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞—В–µ–ї—П «–Р–љ–і—А–µ—П –†—Г–±–ї—С–≤–∞», –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Љ –љ–∞—Б–ї–µ–і—Г–µ—В –њ–Њ—Н–Ј–Є–Є –Р—А—Б–µ–љ–Є—П –Ґ–∞—А–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –Ш –њ–Њ—А–∞–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П –Њ–±—К—С–Љ–љ–Њ—Б—В—М, –њ–Њ–ї–Є—Д–Њ–љ–Є—З–љ–Њ—Б—В—М, –Љ–∞–Ї—Б–Є–Љ–∞–ї—М–љ–∞—П –Њ—В–Ї—А—Л—В–Њ—Б—В—М –Є –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–Є–∞–ї—М–љ–∞—П –љ–µ–Ј–∞–≤–µ—А—И—С–љ–љ–Њ—Б—В—М —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Є–і–µ–љ–Є—П –Р–љ–і—А–µ—П –Ґ–∞—А–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–∞ —В–µ—Б–љ—Л–Љ–Є –љ–Є—В—П–Љ–Є —Б–Њ —Б—В–Є—Е–∞–Љ–Є –Њ—В—Ж–∞ — –і–Њ–њ—Г—Б—В–Є–Љ, —Б —В–∞–Ї–Є–Љ —И–µ—Б—В–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є—Б—В–Є—И–Є–µ–Љ 1958 –≥–Њ–і–∞, –Ї–∞–Ї «–Я–Њ—Б—А–µ–і–Є–љ–µ –Љ–Є—А–∞»:

–ѓ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, —П –њ–Њ—Б—А–µ–і–Є–љ–µ –Љ–Є—А–∞,

–Ч–∞ –Љ–љ–Њ—О –Љ–Є—А–Є–∞–і—Л –Є–љ—Д—Г–Ј–Њ—А–Є–є,

–Я–µ—А–µ–і–Њ –Љ–љ–Њ—О –Љ–Є—А–Є–∞–і—Л –Ј–≤—С–Ј–і.

–ѓ –Љ–µ–ґ–і—Г –љ–Є–Љ–Є –ї—С–≥ –≤–Њ –≤–µ—Б—М —Б–≤–Њ–є —А–Њ—Б—В -

–Ф–≤–∞ –±–µ—А–µ–≥–∞ —Б–≤—П–Ј—Г—О—Й–µ–µ –Љ–Њ—А–µ,

–Ф–≤–∞ –Ї–Њ—Б–Љ–Њ—Б–∞ —Б–Њ–µ–і–Є–љ–Є–≤—И–Є–є –Љ–Њ—Б—В.

–Ш —В–∞–Љ –ґ–µ –µ—Б—В—М –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ —Б—В—А–Њ—З–Ї–Є: «–ѓ –≤ –±—Г–і—Г—Й–µ–µ –≤—В—П–љ—Г—В, –Ї–∞–Ї –†–Њ—Б—Б–Є—П, // –Ш –њ—А–Њ—И–ї–Њ–µ –Ї–ї—П–љ—Г, –Ї–∞–Ї –љ–Є—Й–Є–є —Ж–∞—А—М». –Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –і–ї—П –Ґ–∞—А–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ-–Љ–ї–∞–і—И–µ–≥–Њ «–Р–љ–і—А–µ–є –†—Г–±–ї—С–≤» — —Б –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П, —Н—В–Њ –ї–µ–љ—В–∞ –Њ –њ—А–Њ–±—Г–ґ–і–µ–љ–Є–Є –†—Г—Б–Є –њ–Њ—Б–ї–µ —В–∞—В–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є–≥–∞ (–ґ–∞–ї—М, —З—В–Њ –Љ–∞—Б—В–µ—А—Б–Ї–Є –Є –Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л–є —Н–њ–Є–Ј–Њ–і –Ъ—Г–ї–Є–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –±–Є—В–≤—Л — –≤–µ—А–љ–µ–µ, —Б—В—А–∞—И–љ—Л–є –њ–µ–є–Ј–∞–ґ –љ–∞ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–µ —Г—В—А–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ–±–Њ–Є—Й–∞ — –≤–Њ–≤—Б–µ –љ–µ –±—Л–ї —Б–љ—П—В –њ–Њ –њ—А–Є—З–Є–љ–µ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є—П –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л—Е –і–ї—П —Н—В–Њ–≥–Њ —Б—А–µ–і—Б—В–≤). –Э–Њ –≥–Њ—А–∞–Ј–і–Њ –≤–∞–ґ–љ–µ–µ –і–ї—П —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –Ґ–∞—А–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–∞–ґ–µ –љ–µ –±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П –†—Г–±–ї—С–≤–∞, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞ –Є–Ї–Њ–љ–Њ–њ–Є—Б–Є –і–∞ –Є –≤–Њ–Њ–±—Й–µ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–Њ –ї—О–±–Њ–≥–Њ —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞. –Ю–±—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ –Ї –њ—А–Њ—И–ї–Њ–Љ—Г –Є –Ї –ґ–Є–Ј–љ–Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј —Б–∞–Љ—Л—Е –≤–µ–ї–Є–Ї–Є—Е —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е —В–≤–Њ—А—Ж–Њ–≤ — —Н—В–Њ –ї–Є—И—М —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–µ, —Д–Њ—А–Љ–∞ –Є–љ–Њ—Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П, –Љ–µ—В–∞—Д–Њ—А–∞ –≤ —И–Є—А–Њ–Ї–Њ–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ —Б–ї–Њ–≤–∞. –У–ї–∞–≤–љ–Њ–µ –≤ –і–∞–љ–љ–Њ–є –Ї–∞—А—В–Є–љ–µ, –Ї–∞–Ї –Є –≤ «–°–Њ–ї—П—А–Є—Б–µ», –≥–і–µ –±—Г–і—Г—Й–µ–µ — —В–Њ–ґ–µ –Є–љ–Њ—Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ, –Є –≤ «–Ч–µ—А–Ї–∞–ї–µ», –≥–і–µ —Н—В–Њ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Њ –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–µ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, — –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і—М —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –∞–≤—В–Њ—А–∞.

–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ «–Р–љ–і—А–µ—П –†—Г–±–ї—С–≤–∞» –Њ—В –і—А—Г–≥–Є—Е —А–∞–±–Њ—В –Р–љ–і—А–µ—П –Ґ–∞—А–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–µ—В—Б—П –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –њ–µ—А–µ–і –љ–∞–Љ–Є — –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і—М —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞ –Є —В–≤–Њ—А—Ж–∞, –∞ —Г–ґ –њ–Њ—В–Њ–Љ — –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і—М —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –Є –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Є–љ–∞. –Т –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–µ, —В—А–Є —Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В—Л—Е –ї–µ–љ—В—Л –Ґ–∞—А–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –љ–∞–Ј–≤–∞—В—М —В—А–Є–ї–Њ–≥–Є–µ–є-–Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і—М—О –љ–∞ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–µ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–≥–Њ, –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–≥–Њ –Є –±—Г–і—Г—Й–µ–≥–Њ. –•–Њ—В—П –љ–µ–ї—М–Ј—П —В–Њ—З–љ–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є—В—М –њ–Њ –љ–Є–Љ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–µ –Є–њ–Њ—Б—В–∞—Б–Є –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є –∞–≤—В–Њ—А–∞. –Ю–љ-—В–Њ –≤ —Б–≤–Њ—С–Љ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–µ –љ–µ–і–µ–ї–Є–Љ –Є –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–µ—В —Б—А–∞–Ј—Г –Ї–∞–Ї —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї, —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Є –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Є–љ. –Ш «–Р–љ–і—А–µ–є –†—Г–±–ї—С–≤», –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–µ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–∞ –Є–ї–Є –Њ —В–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї –ґ–Є–Ј–љ—М —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ –њ—А–µ–Њ–±—А–∞–Ј—Г–µ—В—Б—П –≤ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–Є –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞.

–Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –С–Њ—А–Є—Б–Ї–∞ —Б–≤–Њ–Є–Љ –њ—А–Є—А–Њ–і–љ–Њ-—Б—В–Є—Е–Є–є–љ—Л–Љ «–Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ—Л–Љ –Ї–Њ–ї–і–Њ–≤—Б—В–≤–Њ–Љ» –≤—Л–≤–Њ–і–Є—В –†—Г–±–ї—С–≤–∞ –Є–Ј –і–Њ–±—А–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –љ–∞–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–є –љ–∞ —Б–µ–±—П –µ–њ–Є—В–Є–Љ—М–Є, –і–Њ–ї–≥–Њ–ї–µ—В–љ–µ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—П —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—В—З–∞—П–љ–Є—П. «–Т–Њ—В –Є –њ–Њ–є–і—С–Љ –Љ—Л –њ–Њ –Ј–µ–Љ–ї–µ: —В—Л — –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї–∞ –ї–Є—В—М, —П — –Є–Ї–Њ–љ—Л –њ–Є—Б–∞—В—М». –Т—Л—Е–Њ–і –Њ—В —В—П–≥–Њ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–ї—З–∞–љ–Є—П –≤–љ–Њ–≤—М –Ї –ґ–µ–ї–∞–љ–Є—О —В–≤–Њ—А–Є—В—М —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–µ—В—Б—П –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П —А–∞–і–Њ—Б—В–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –Є –µ—Б—В—М –ї—О–±–Њ–≤—М, –∞ –ї—О–±–Њ–≤—М — —Н—В–Њ –≤–µ—А–∞. «–Э—Г, —З—В–Њ —В—Л, —З—В–Њ —В—Л, —В–∞–Ї—Г—О —А–∞–і–Њ—Б—В—М –і–ї—П –ї—О–і–µ–є —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є–ї!». –Т —Н—В–Є—Е —Б —В—А—Г–і–Њ–Љ –њ—А–Њ—А—Л–≤–∞—О—Й–Є—Е—Б—П —Б–ї–Њ–≤–∞—Е –Р–љ–і—А–µ—П –†—Г–±–ї—С–≤–∞, —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є —Г–ґ–µ –Њ—В–≤—Л–Ї—И–µ–≥–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М, –±—Г–і—В–Њ —Б–ї—Л—И–Є—В—Б—П –Ј–∞–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–µ –µ–≥–Њ –і–∞–≤–љ–µ–≥–Њ –Є, –≤–Є–і–Є–Љ–Њ, –љ–µ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–∞–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–≥–Њ —Б–њ–Њ—А–∞ —Б –§–µ–Њ—Д–∞–љ–Њ–Љ –У—А–µ–Ї–Њ–Љ, —З—В–Њ –љ–∞—З–∞–ї—Б—П –≤ —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –љ–Њ–≤–µ–ї–ї–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П —В–∞–Ї –ґ–µ, –Ї–∞–Ї –Є –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ—Л–є –≤–∞—А–Є–∞–љ—В —Д–Є–ї—М–Љ–∞ — «–°—В—А–∞—Б—В–Є –њ–Њ –Р–љ–і—А–µ—О». –Ю—В—В—Г–і–∞, –Ї–∞–Ї –Њ—В –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–∞ —Б–≤–µ—В–∞, –Є—Б—Е–Њ–і—П—В —Б–≤–µ—В–ї—Л–µ –Љ—Л—Б–ї–Є –†—Г–±–ї—С–≤–∞. –Х—Б–ї–Є –§–µ–Њ—Д–∞–љ — —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ —Б–Ї—Г–і–µ–ї—М–љ—Л–є —Б–Њ—Б—Г–і, –љ–∞–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–љ—Л–є –Ј–ї–Њ–Љ («–Ы—О–і–Є –њ–Њ –і–Њ–±—А–Њ–є –≤–Њ–ї–µ, –Ј–љ–∞–µ—И—М, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б–Њ–±–Є—А–∞—О—В—Б—П? –Ф–ї—П —В–Њ–≥–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ, —З—В–Њ–±—Л –Ї–∞–Ї—Г—О-–љ–Є–±—Г–і—М –Љ–µ—А–Ј–Њ—Б—В—М —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є—В—М»), —В–Њ –Р–љ–і—А–µ—О –љ–µ —Е–≤–∞—В–∞–µ—В —Б–ї–Њ–≤, —З—В–Њ–±—Л –Њ—В—Б—В–Њ—П—В—М —Б–≤–Њ—О –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—О: —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –і–Њ–±—А, –ї—О–і–Є —Б–Њ–µ–і–Є–љ—П—О—В—Б—П –ї—О–±–Њ–≤—М—О («–Х—Б–ї–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–і–љ–Њ –Ј–ї–Њ –њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М, –Є –њ–µ—А–µ–і –С–Њ–≥–Њ–Љ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤ –љ–µ –±—Г–і–µ—И—М… –Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, —В–≤–Њ—А—П—В –ї—О–і–Є –Є –Ј–ї–Њ… –Ш –≥–Њ—А—М–Ї–Њ —Н—В–Њ… –Ф–∞ –љ–µ–ї—М–Ј—П –Є—Е –≤—Б–µ—Е –≤–Љ–µ—Б—В–µ –≤–Є–љ–Є—В—М… –Ы—О–і—П–Љ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—В—М –љ–∞–і–Њ —З–∞—Й–µ, —З—В–Њ –ї—О–і–Є –Њ–љ–Є, —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ, –Њ–і–љ–∞ –Ї—А–Њ–≤—М, –Њ–і–љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї—П»).

–°–њ–Њ—А –У—А–µ–Ї–∞ –Є –†—Г–±–ї—С–≤–∞, –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞–µ—В—Б—П –њ–Њ—А–∞–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—О «–Ј–Є–Љ–љ–µ–є —Б—Ж–µ–љ–Њ–є –У–Њ–ї–≥–Њ—Д—Л», –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —А–∞–Ј—Л–≥—А—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –≤ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–Є –Р–љ–і—А–µ—П –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј –љ–∞ —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є—Е –Ј–∞—Б–љ–µ–ґ–µ–љ–љ—Л—Е –њ—А–Њ—Б—В–Њ—А–∞—Е. –Ю—В –Є–і–µ–Є —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Љ—Л—Б–ї–µ–є –§–µ–Њ—Д–∞–љ–∞ –Њ –Ї—А–µ—Б—В–љ–Њ–Љ –њ—Г—В–Є –Ш–Є—Б—Г—Б–∞ –≤ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е –ї–µ—В–љ–µ–є –ґ–∞—А—Л (–Ї–∞–Ї —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ –Ј–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –≤ —Б—Ж–µ–љ–∞—А–Є–Є) –Ґ–∞—А–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –≤—Б—С –ґ–µ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П, –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, –љ–µ –ґ–µ–ї–∞—П –і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ –Њ–±–љ–∞–ґ–∞—В—М –њ–µ—А–µ–Ї–ї–Є—З–Ї—Г —Б «–Э–∞–Ј–∞—А–Є–љ–Њ–Љ» –Ы—Г–Є—Б–∞ –С—Г–љ—О—Н–ї—П, —Е–Њ—В—П —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є—О –°–Њ–ї–Њ–љ–Є—Ж—Л–љ—Г —Н—В–Њ—В —Д–Є–ї—М–Љ, –∞ –≤ —Г—Б—В–∞ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –≥–µ—А–Њ—П –≤–ї–Њ–ґ–Є–ї –±—Г–љ—О—Н–ї–µ–≤—Б–Ї—Г—О —Д—А–∞–Ј—Г –Є–Ј –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–љ—В–µ—А–≤—М—О –њ–Њ –њ–Њ–≤–Њ–і—Г «–Э–∞–Ј–∞—А–Є–љ–∞»: «–Х—Б–ї–Є –±—Л –•—А–Є—Б—В–Њ—Б –≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П, –µ–≥–Њ —А–∞—Б–њ—П–ї–Є –±—Л —Б–љ–Њ–≤–∞». –Э–Њ –Ј–і–µ—Б—М –≥–Њ—А–∞–Ј–і–Њ –≤–∞–ґ–љ–µ–µ –љ–µ –≤–љ–µ—И–љ–µ–µ —Б—Е–Њ–і—Б—В–≤–Њ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л—Е –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї–µ–є –Є–ї–Є —Б—В–Є–ї–µ–≤–Њ–µ —Б–Њ–Њ—В–љ–µ—Б–µ–љ–Є–µ –Њ–±–µ–Є—Е –ї–µ–љ—В, –∞ –Њ–±—Й–љ–Њ—Б—В—М –≥—Г–Љ–∞–љ–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–∞—Д–Њ—Б–∞. –У–µ—А–Њ–Є –Њ—В–љ—О–і—М –љ–µ —В–µ—А–њ—П—В –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ, –њ—А–Є–љ–Њ—Б—П —Б–µ–±—П –≤ –ґ–µ—А—В–≤—Г –≤—Л—Б—И–µ–є –љ—А–∞–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Є–і–µ–µ. –Э–∞–Ј–∞—А–Є–љ, —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞–µ–Љ—Л–є –Ї–Њ–љ–≤–Њ–µ–Љ, –Є–і—С—В –њ–Њ —А–∞—Б–Ї–∞–ї—С–љ–љ–Њ–є –Њ—В —Б–Њ–ї–љ—Ж–∞ –і–Њ—А–Њ–≥–µ — –њ–Њ–і –і—А–Њ–±—М –±–∞—А–∞–±–∞–љ–Њ–≤, –љ–Њ —Б –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ –њ–Њ–і–љ—П—В–Њ–є –≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ–є. –Р –†—Г–±–ї—С–≤ —Г—В–µ—И–∞–µ—В –≤ —Д–Є–љ–∞–ї–µ –љ–µ—А–≤–љ–Њ –њ–ї–∞—З—Г—Й–µ–≥–Њ –С–Њ—А–Є—Б–Ї—Г, –Є –µ–≥–Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –Њ—В–≤–µ—В–Њ–Љ –љ–∞ –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Њ—Б—В—М –Љ–Є—А–∞ –±—Г–і–µ—В —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є—Б—В–≤–Є–µ —В—А—С—Е –∞–љ–≥–µ–ї–Њ–≤ –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–є –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–Њ–є –Є–Ї–Њ–љ–µ –љ–∞ —Б–≤–µ—В–µ.

–Ч–∞–Ј–≤–Њ–љ–Є—В –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї — –Є —А–Њ–і–Є—В—Б—П «–Ґ—А–Њ–Є—Ж–∞»: –Ї–∞–Ї –ї—О–±–Њ–≤—М, –і–Њ–±—А–Њ—В–∞ –Є –љ–∞–і–µ–ґ–і–∞ — –≤–µ—З–љ–Њ–µ —В—А–Є–µ–і–Є–љ—Б—В–≤–Њ. –Ш –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–µ—В –Ї–Њ—Б–Љ–Є—З–љ–Њ—Б—В—М –Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є—П: –Њ–љ –±—Г–і–µ—В —Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М –љ–∞ –Љ–Є—А –Њ—В–Ї—Г–і–∞-—В–Њ —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, —Б –љ–µ–Є–Љ–Њ–≤–µ—А–љ–Њ–є –≤—Л—Б–Њ—В—Л, –Є –Њ—Й—Г—Й–∞—В—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї–∞–Ї –њ–Њ–≤–Њ–і –і–ї—П –ї—О–±–≤–Є. –Ш –±—Г–і–µ—В –љ–µ–Ј–µ–Љ–љ–Њ–µ —Г–Љ–Є—А–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ —Д—А–µ—Б–Њ–Ї –Є –Є–Ї–Њ–љ: –µ–Љ—Г –љ–µ–Ї—Г–і–∞ —В–Њ—А–Њ–њ–Є—В—М—Б—П, –≤–µ–і—М –≤ –Ј–∞–њ–∞—Б–µ — –Т–µ—З–љ–Њ—Б—В—М. –Ю–љ —Б–ї—Г–ґ–Є–ї –ї—О–і—П–Љ, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –µ–≥–Њ –і—Г—Е –Њ—Б—В–∞–љ–µ—В—Б—П –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї–µ. –Ю–љ —Г–≤–µ—А–µ–љ, —З—В–Њ –љ–µ –±—Г–і–µ—В –Ј–∞–±—Л—В, –Ї–∞–Ї –Є –ї—О–±–Њ–≤—М, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –њ–µ—А–µ—Б—В–∞–љ–µ—В, –∞ –±—Г–і–µ—В –і–Њ–ї–≥–Њ —В–µ—А–њ–µ—В—М –Є –љ–µ –Љ—Л—Б–ї–Є—В—М –Ј–ї–∞.

–Т–Њ—В –Є –њ–Њ—Н–Ј–Є—П –Р–љ–і—А–µ—П –Ґ–∞—А–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П –і–µ—А–µ–≤–Њ–Љ –Є–Ј –љ–Њ–≤–µ–ї–ї—Л «–Ъ–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї», –Ї–Њ—А–љ–Є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ –Є –њ—А–Њ—З–љ–Њ –≤—А–Њ—Б–ї–Є –≤ –Ј–µ–Љ–ї—О, —А–∞–Ј—А–Њ—Б–ї–Є—Б—М —В–∞–Љ –≤ —А–∞–Ј–љ—Л–µ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л — –Є —Г–ґ–µ –љ–µ –≤—Л—А–≤–∞—В—М –Є—Е. –Р —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ—Б—В–≤–Њ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Љ–Њ—В–Є–≤–Њ–≤ –≤ –µ–≥–Њ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–µ –Ј–∞—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М, —З—В–Њ –Њ–љ–Є —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П—О—Й–Є–Љ–Є –і–ї—П —Б—В–Є–ї–Є—Б—В–Є–Ї–Є —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞. –Ъ–Њ—Б—В—С—А (–≤–Њ–Њ–±—Й–µ –Њ–≥–Њ–љ—М) –і–ї—П –Ґ–∞—А–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ — —Н—В–Њ –њ–∞–Љ—П—В—М. –Т —Д–Є–љ–∞–ї–µ «–Р–љ–і—А–µ—П –†—Г–±–ї—С–≤–∞» —А–∞–Ј–≥–Њ—А–∞—О—В—Б—П –њ—А–µ–ґ–і–µ —В–ї–µ–≤—И–Є–µ —Г–≥–ї–Є –Ї–Њ—Б—В—А–∞ — –Є –≤—Б–ї–µ–і –Ј–∞ —Н—В–Є–Љ –±—Г–і—В–Њ –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–і–Є–≤—И–Є–µ—Б—П –Ї—А–∞—Б–Ї–Є —Б—А–∞–Ј—Г –ґ–µ —Б–Љ–Њ–≥–ї–Є —Е–ї—Л–љ—Г—В—М –љ–∞ —Н–Ї—А–∞–љ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–Љ –њ–Њ–ї–Њ–≤–Њ–і—М–µ–Љ —Ж–≤–µ—В–∞. –§—А–µ—Б–Ї–Є –Є –Є–Ї–Њ–љ—Л –†—Г–±–ї—С–≤–∞ — —Н—В–Њ —В–Њ, —З—В–Њ –Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М –і–ї—П –Т–µ—З–љ–Њ—Б—В–Є, —З—В–Њ –±–µ—Б—Б–Љ–µ—А—В–љ–Њ. –Я–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–Њ — —Н—В–Њ –Я–∞–Љ—П—В—М –≤—Б–µ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б—В–≤–∞.

–Ш–Ј –і—А—Г–≥–Є—Е –Є–љ–Њ—Б–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤ –≤ «–Р–љ–і—А–µ–µ –†—Г–±–ї—С–≤–µ» –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В—М –±–µ–ї—Л–µ –њ–Њ–ї–Њ—В–љ–∞, —А–∞–Ј–Њ—Б—В–ї–∞–љ–љ—Л–µ –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Ї–∞–ґ—Г—В—Б—П —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Њ–Љ —З—Г–Љ—Л (—Н—В–Њ —В–∞–Ї–ґ–µ —Б–≤–Њ–µ–Њ–±—А–∞–Ј–љ–∞—П —А–µ–Љ–Є–љ–Є—Б—Ж–µ–љ—Ж–Є—П –Є–Ј «–Э–∞–Ј–∞—А–Є–љ–∞» –Ы—Г–Є—Б–∞ –С—Г–љ—О—Н–ї—П, –≥–і–µ –≤–љ–µ–Ј–∞–њ–љ–Њ –Љ–µ–ї—М–Ї–љ—Г–≤—И–∞—П –≤ –Ї–∞–і—А–µ –±–µ–ї–∞—П –њ—А–Њ—Б—В—Л–љ—П –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–µ—В—Б—П –Ї–∞–Ї –і—Г–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ —Б–Љ–µ—А—В–Є). –Р –±–µ–ї–Њ–µ –њ–Њ–ї–Њ—В–µ–љ—Ж–µ –≤ –≤–Њ–і–µ, –њ–Њ—П–≤–ї—П—О—Й–µ–µ—Б—П –≤ —Н–њ–Є–Ј–Њ–і–µ «–У–Њ–ї–≥–Њ—Д–∞», –±—Г–і—В–Њ —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Є–Ј–Є—А—Г–µ—В —Б–Љ–µ—А—В—М, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –Њ–ґ–Є–і–∞–µ—В –•—А–Є—Б—В–∞ –≤ –Љ—Л—Б–ї–µ–љ–љ—Л—Е –≤–Є–і–µ–љ–Є—П—Е –†—Г–±–ї—С–≤–∞.

–Э–Њ –µ—Б—В—М –µ—Й—С –њ—А–Є–Љ–µ—А—Л –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –±—Л—В–Њ–≤—Л—Е –і–µ—В–∞–ї–µ–є –≤ –Љ–µ—В–∞—Д–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Ж–µ–ї—П—Е. –Ф–∞–љ–Є–Є–ї –І—С—А–љ—Л–є –Є –µ–≥–Њ –њ–Њ–і–Љ–∞—Б—В–µ—А—М–µ –Я—С—В—А —Б–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞—О—В –і—А–Њ–≤–∞ –≤ –њ–Њ–ї–µ–љ–љ–Є—Ж—Г. –Р –Р–љ–і—А–µ–є –≤ —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Г–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞–µ—В –Ф–∞–љ–Є–Є–ї–∞ –Є–і—В–Є –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г –Ї –§–µ–Њ—Д–∞–љ—Г –У—А–µ–Ї—Г. –І—С—А–љ—Л–є —Г–њ–Њ—А–љ–Њ –Њ—В–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П: «–Ь–µ–љ—П –љ–µ –Ј–≤–∞–ї–Є». –Ґ–µ—А—П–µ—В—Б—П –±—Л–ї–Њ–µ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ, —А–∞–Ј—А—Г—И–∞–µ—В—Б—П –њ—А–µ–ґ–љ—П—П –і—А—Г–ґ–±–∞, –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–µ—В —А–∞–Ј–Њ–±—Й–µ–љ–Є–µ. –†–∞—Б—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ—Л–є –Ф–∞–љ–Є–Є–ї –љ–µ–ї–Њ–≤–Ї–Њ –Ї–ї–∞–і—С—В –Њ—З–µ—А–µ–і–љ—Г—О —З—Г—А–Ї—Г — –Є —В–Њ, —З—В–Њ –±—Л–ї–Њ —Б–ї–Њ–ґ–µ–љ–Њ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Н—В–Њ–є —Б—Б–Њ—А—Л, —А–∞–Ј–≤–∞–ї–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –љ–∞ –≥–ї–∞–Ј–∞—Е. –†–∞–Ј–ї–∞–і –≤ –і—Г—И–µ –І—С—А–љ–Њ–≥–Њ (–њ–Њ—В–Њ–Љ –Њ–љ —Б–∞–Љ —Б–Ї–∞–ґ–µ—В: «–±–µ—Б –њ–Њ–њ—Г—В–∞–ї») –њ–µ—А–µ–і–∞—С—В—Б—П —З–µ—А–µ–Ј –≤–љ–µ—И–љ–µ–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ.

–Ч–≤—Г–Ї–Њ–≤–Њ–є –Љ–µ—В–∞—Д–Њ—А–Њ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П, –Ї–∞–Ї –Є —Н–Ї—А–∞–љ–љ–∞—П, —З–∞—Й–µ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–µ—В—Б—П –≤–љ—Г—В—А—М –Ї–∞–і—А–∞ –Є –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞–µ—В—Б—П —Г–ґ–µ –≤ —Б–Ї—А—Л—В—Г—О –Љ–µ—В–∞—Д–Њ—А—Г, –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–µ. –°—В—А–∞–ґ–љ–Є–Ї–Є —И–≤—Л—А—П—О—В —Б–Ї–Њ–Љ–Њ—А–Њ—Е–∞ —Б–Њ –≤—Б–µ–є —Б–Є–ї–Њ–є –≥—А—Г–і—М—О –њ—А—П–Љ–Њ –≤ –і–µ—А–µ–≤–Њ. –Ю–љ, –Њ—Е–љ—Г–≤, –Њ—Б–µ–і–∞–µ—В –љ–∞–Ј–µ–Љ—М. –Р –њ–Њ—В–Њ–Љ –Њ–љ–Є —А–∞–Ј–±–Є–≤–∞—О—В –≥—Г—Б–ї–Є –Њ–± —В–Њ –ґ–µ —Б–∞–Љ–Њ–µ –і–µ—А–µ–≤–Њ — –Є –Ї–∞–Ї–∞—П-—В–Њ —Б—В—А—Г–љ–∞ –ґ–∞–ї–Њ–±–љ–Њ –≤—Б–Ї—А–Є–Ї–Є–≤–∞–µ—В, —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –Ї–∞–Ї —А–µ–±—С–љ–Њ–Ї.

–Т —Н–њ–Є–Ј–Њ–і–µ –≤—Л–Ї–∞–ї—Л–≤–∞–љ–Є—П –≥–ї–∞–Ј –Ї–∞–Љ–µ—А–∞ –љ–∞–±–ї—О–і–∞–µ—В –Ј–∞ –≤—Б–µ–Љ–Є –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Є–Љ–Є –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ—Б—В—П–Љ–Є –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і—П—Й–µ–≥–Њ. –Т—Л–Ї–Њ–ї–Њ—В—Л–µ –≥–ї–∞–Ј–∞ –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–≤—Л—Е, –њ–Њ—В–µ—А—П–≤—И–Є—Е —В–µ–њ–µ—А—М —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В—М —В–≤–Њ—А–Є—В—М, —З–µ—А–µ–Ј –≤–љ—Г—В—А–Є–Ї–∞–і—А–Њ–≤–Њ–µ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –Љ–µ—В–∞—Д–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є —Б–Њ–њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Б –Ї—А–∞—Б–Ї–Њ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —В–Њ–ґ–µ –≤—Л–ї–Є–ї–∞—Б—М –≤ –≤–Њ–і—Г.

–Я–Њ–ї—С—В –Љ—Г–ґ–Є–Ї–∞ –љ–∞ —И–∞—А–µ — –Љ–Є–≥ —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л. –Э–Њ –љ–µ—В –њ—А–µ–≤–Њ—Б—Е–Њ–і—Б—В–≤–∞ –љ–∞–і –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є –≤ –µ–≥–Њ —А–∞–і–Њ—Б—В–љ–Њ-–Ј–∞—Е–ї—С–±—Л–≤–∞—О—Й–µ–Љ—Б—П –Ї—А–Є–Ї–µ: «–Ы–µ—З—Г-—Г-—Г!». –≠—В–Њ —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –≤—Л—Е–Њ–і –Є–Ј —В–µ—А–њ–µ–љ–Є—П — –њ–∞—А–µ–љ–Є–µ. –Р –Є–Ј–±–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ—В –Љ–Њ–ї—З–∞–љ–Є—П — –Ї—А–Є–Ї. –Ъ–Њ—А–Њ—В–Ї–Є–є –Љ–Є–≥ —Б—З–∞—Б—В—М—П… –£–і–∞—А –Њ –Ј–µ–Љ–ї—О… –Ш –њ–µ—А–µ–≤–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞—О—Й–Є–µ—Б—П –љ–∞ –ї—Г–≥—Г –ї–Њ—И–∞–і–Є — –±—Г–і—В–Њ –њ—А–µ–і—Б–Љ–µ—А—В–љ—Л–є —Б–Њ–љ. –Ю–љ–Є –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–µ–љ—Л –Њ—В —П—А–Љ–∞ –Є –љ–µ —Б—В—А–µ–љ–Њ–ґ–µ–љ—Л — —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ—Л.

–Ь–Є–≥ —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л — –Љ–Є–≥ –ї—О–±–≤–Є. –Т –љ–Њ–≤–µ–ї–ї–µ «–Я—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї» –ї—О–і–Є –Є–Ј–±–∞–≤–ї–µ–љ—Л –Њ—В –Њ–і–µ–ґ–і—Л. –Р –≤ –љ–∞–≥–Њ—В–µ –≤—Б–µ —А–∞–≤–љ—Л: –Є –Љ—Г–ґ–Є–Ї, –Є –Ї–љ—П–Ј—М. –ѓ–Ј—Л—З–µ—Б–Ї–Є–є –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї — —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –Ї–∞—А–љ–∞–≤–∞–ї: –≤—Б—С –њ–µ—А–µ–≤—С—А—В—Л–≤–∞–µ—В—Б—П. –Ю–±–љ–∞–ґ—С–љ–љ—Л–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –љ–∞ –≤—А–µ–Љ—П —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ –≤ —А–Њ–і–Њ–≤–Њ–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ —Б–ї–Њ–≤–∞, –Ј–∞–±—Л–≤–∞–µ—В –Њ —Б–∞–Љ–Њ–Љ —Б–µ–±–µ, –Ї–∞–Ї –Њ –Ї–Њ–љ–Ї—А–µ—В–љ–Њ–Љ –Є –µ–і–Є–љ–Є—З–љ–Њ–Љ. –Ш –≤ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї –≤—Б—С –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ. –≠—В–Њ — —Г—В–Њ–њ–Є—П, –Є–ї–ї—О–Ј–Є—П, –Љ–µ—З—В–∞. –Я–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –љ–∞—Г—В—А–Њ –≤—Б—С –Њ—Б—В–∞–љ–µ—В—Б—П –±–µ–Ј –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П — –љ–µ –њ–Њ–Љ–Њ–≥—Г—В –љ–Є –Ј–∞–Ї–ї–Є–љ–∞–љ–Є—П, –љ–Є –≤–Њ—А–Њ–ґ–±–∞.

–Т –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј —Б—Ж–µ–љ –љ–Њ–≤–µ–ї–ї—Л «–°—В—А–∞—И–љ—Л–є –°—Г–і» –Р–љ–і—А–µ–є –†—Г–±–ї—С–≤ —Б—В–Њ–Є—В –≤ –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ —Б–Њ–±–Њ—А–µ –њ–µ—А–µ–і –±–µ–ї–Њ–є —Б—В–µ–љ–Њ–є –Є –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В –Њ —Б–≤–Њ–µ–є —А–∞–±–Њ—В–µ —Г –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–љ—П–Ј—П. –Т –±–µ–ї–Њ–Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–Њ–Љ –і–≤–Њ—А—Ж–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –±—Л–ї –≤—Л—Б—В—А–Њ–µ–љ –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞–Љ–Є –≤–Љ–µ—Б—В–Њ —Б–Њ–ґ–ґ—С–љ–љ–Њ–≥–Њ, —Е–Њ–і–Є—В –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–є –Ї–љ—П–Ј—М, —Б–љ–Є–Љ–∞—П –±–µ–ї—Л–µ –њ—Г—И–Є–љ–Ї–Є —Б–Њ —Б–≤–Њ–Є—Е –≤–µ–Ї, –∞ –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–∞—П –Ї–љ—П–ґ–љ–∞ –±—А—Л–Ј–≥–∞–µ—В –≤ –Р–љ–і—А–µ—П –Љ–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–Љ. –Ю–љ –ґ–µ –≤ —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Ж–Є—В–Є—А—Г–µ—В —Б—В—А–Њ–Ї–Є –Є–Ј –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б–ї–∞–љ–Є—П –∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї–∞ –Я–∞–≤–ї–∞ –Ї –Ї–Њ—А–Є–љ—Д—П–љ–∞–Љ — —Б–≤–Њ–µ–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Л–є –≥–Є–Љ–љ –ї—О–±–≤–Є («–Х—Б–ї–Є —П –Є–Љ–µ—О –і–∞—А –њ—А–Њ—А–Њ—З–µ—Б—В–≤–∞ –Є –Ј–љ–∞—О –≤—Б–µ —В–∞–є–љ—Л –Є –Є–Љ–µ—О –≤—Б—П–Ї–Є–µ… –њ–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ –Є –≤—Б—О –≤–µ—А—Г, —В–∞–Ї —З—В–Њ –Љ–Њ–≥—Г –Є –≥–Њ—А—Л –њ–µ—А–µ—Б—В–∞–≤–ї—П—В—М, –∞ –љ–µ –љ–∞—И—С–ї –ї—О–±–≤–Є — —В–Њ —П –љ–Є—З—В–Њ…»). –Ш –њ–Њ—З—В–Є –љ–µ—Г–ї–Њ–≤–Є–Љ–∞—П —Б–≤—П–Ј—М —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В –Љ–µ–ґ–і—Г –і–∞–љ–љ—Л–Љ —Н–њ–Є–Ј–Њ–і–Њ–Љ –Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–є —Б—Ж–µ–љ–Њ–є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞–Љ –≤ –ї–µ—Б—Г –≤—Л–Ї–∞–ї—Л–≤–∞—О—В –≥–ї–∞–Ј–∞. –Т–µ–і—М –±–µ–ї—Л–µ –њ—Г—И–Є–љ–Ї–Є, —Б–љ–Є–Љ–∞–µ–Љ—Л–µ —Б –≤–µ–Ї — –Ї–∞–Ї –Њ–±—А–∞–Ј —Б–Љ–µ—А—В–Є (–≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є—В–µ —Н–њ–Є–Ј–Њ–і –Є–Ј «–Ч–µ—А–Ї–∞–ї–∞», –Ї–Њ–≥–і–∞ –≥–µ—А–Њ–Є–љ—П –Њ—В—А—Г–±–∞–µ—В –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г –њ–µ—В—Г—Е—Г: –ї–µ—В—П—В –њ–µ—А—М—П –Є –њ–∞–і–∞—О—В –µ–є –љ–∞ –ї–Є—Ж–Њ). –Р –Љ–Њ–ї–Њ–Ї–Њ –≤ —Б–Њ—Б—Г–і–µ — —Н—В–Њ –ґ–Є–Ј–љ—М (–Є –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–є –Љ–Њ—В–Є–≤ –њ–Њ—В–Њ–Љ –±—Г–і–µ—В —А–∞–Ј–≤–Є—В –≤ «–Ч–µ—А–Ї–∞–ї–µ»). –Ь–∞–ї–µ–љ—М–Ї–∞—П –Ї–љ—П–ґ–љ–∞ –њ–ї–µ—Й–µ—В—Б—П –Љ–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–Љ, –њ–Њ–њ—Г—Б—В—Г –Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В –µ–≥–Њ, –±—Г–Ї–≤–∞–ї—М–љ–Њ — —А–∞—Б–њ–ї—С—Б–Ї–Є–≤–∞–µ—В –ґ–Є–Ј–љ—М. –≠—В–Њ —В–∞–Ї–ґ–µ –њ—А–µ–і—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В —Б–Љ–µ—А—В—М. –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –≤–∞–ґ–љ–Њ –Є —В–Њ, —З—В–Њ –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞ –љ–∞ –Ј–∞–і–љ–µ–Љ –њ–ї–∞–љ–µ –њ—А–Њ—Е–Њ–і—П—В –≤ –±–µ–ї—Л—Е –Њ–і–µ–ґ–і–∞—Е –Љ–Є–Љ–Њ –±–µ–ї–Њ–≥–Њ –і–≤–Њ—А—Ж–∞. –Т —Н—В–Њ–Љ –Ї–Њ–љ—В–µ–Ї—Б—В–µ –≤—Б—С –±–µ–ї–Њ–µ –љ–∞–Љ–µ–Ї–∞–µ—В –љ–∞ —Б–Љ–µ—А—В—М. –Ш –Ї–Њ–≥–і–∞ –†—Г–±–ї—С–≤ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞–µ—В—Б—П –Є–Ј –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–є –≤ —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М, —В–Њ –љ–µ—Б—В–µ—А–њ–Є–Љ–∞—П –±–µ–ї–Є–Ј–љ–∞ —Б—В–µ–љ –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±–Њ—А–∞ –≤—Л–Ј—Л–≤–∞–µ—В —Г –љ–µ–≥–Њ –Њ—В–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ. –•—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї —А–∞–Ј–Љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В —А—Г–Ї–Њ–є —В—С–Љ–љ—Г—О –Ї—А–∞—Б–Ї—Г –њ–Њ –±–µ–ї–Њ–є —Б—В–µ–љ–µ –Є –≤—Б—Е–ї–Є–њ—Л–≤–∞–µ—В. –Х–≥–Њ –њ—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і—М –ї—О–±–≤–Є –Є –Љ–Є–ї–Њ—Б–µ—А–і–Є—П, –Ї–∞–Ї –Є –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–Њ –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–≤—Л—Е, –Є—Е –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ —В–≤–Њ—А–Є—В—М –±—Л–ї–Є –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥–љ—Г—В—Л —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є—О –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —Б–Љ–µ—А—В—М—О.

–§–Є–љ–∞–ї –љ–Њ–≤–µ–ї–ї—Л «–Ъ–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї» — —Н—В–Њ –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї, –њ–Њ–і–ї–Є–љ–љ–∞—П —А–∞–і–Њ—Б—В—М –і–ї—П –ї—О–і–µ–є. –Ъ–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї –і–∞—С—В –Є–Љ –Њ—Й—Г—Й–µ–љ–Є–µ —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л, –њ—А–Њ–±—Г–ґ–і–∞–µ—В –Њ—В —Б–Љ–Є—А–µ–љ–Є—П, –≤—Л—А—Л–≤–∞–µ—В –Є–Ј –Љ–Њ–ї—З–∞–љ–Є—П. –Х—Б–ї–Є –±—Г–Ї–≤–∞–ї—М–љ–Њ — –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї –≤–і—А—Г–≥ —А–∞–Ј—А—Л–≤–∞–µ—В –≥–љ–µ—В—Г—Й—Г—О —В–Є—И–Є–љ—Г. –Т–Њ—В –Є –С–Њ—А–Є—Б–Ї–∞ –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В —А—Л–і–∞—В—М, –∞ –†—Г–±–ї—С–≤ –Њ—В–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –Њ—В –і–Њ–ї–≥–Њ–≥–Њ –Њ–±–µ—В–∞ –µ–њ–Є—В–Є–Љ—М–Є. –Ъ–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї –С–Њ—А–Є—Б–Ї–Є — —Н—В–Њ –≤–µ–і—М –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї –Є –†—Г–±–ї—С–≤–∞. –Ю–љ —Б—В–∞–ї –і–ї—П –љ–µ–≥–Њ —Б–Њ–≤–µ—Б—В—М—О –Є –љ–∞–і–µ–ґ–і–Њ–є. –Ґ–∞–Ї —З—В–Њ –њ–Њ–є–і—Г—В –Њ–±–∞ –њ–Њ –Ј–µ–Љ–ї–µ, —З—В–Њ–±—Л —Б–≤–Њ–Є–Љ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–Њ–Љ –њ—А–Њ–±—Г–ґ–і–∞—В—М –†—Г—Б—М –Њ—В–Њ —Б–љ–∞. –Т–µ—З–љ–Њ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–Њ — –≤–µ—З–µ–љ –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї.

–°–µ—А–≥–µ–є –Ъ—Г–і—А—П–≤—Ж–µ–≤, 1974, 1978, 2008